Jean GOUY

les 146 anciens élèves de Sainte-Marie morts pour la France, 1914-1918

Jean GOUY

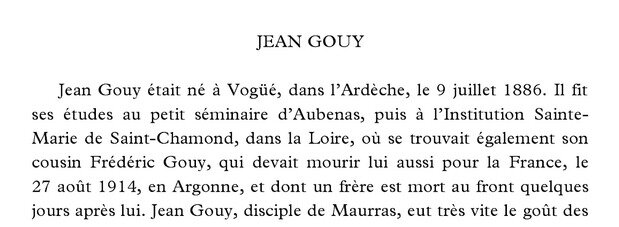

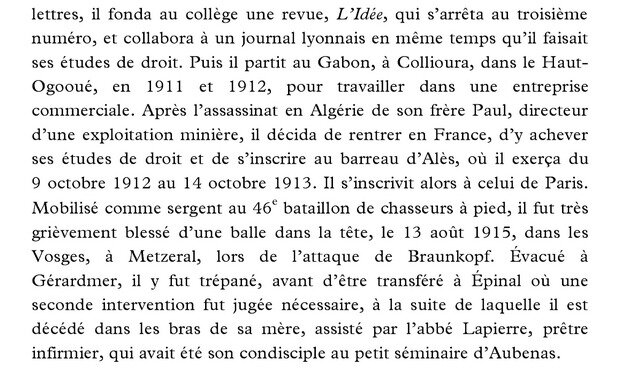

Jean Gouy est né le 9 juillet 1886 à Vogüé (Ardèche). Il est mort le 13 juillet 1915 à l'hôpital militaire d'Épinal (Vosges).

Il a suivi sa scolarité au petit séminaire d'Aubenas puis au collège Sainte-Marie de la rentrée 1902 à juillet 1905.

Il a effectué deux périodes de service militaire : d'octobre 1905 à septembre 1906 ; et de janvier à novembre 1911. Toujours au 6e bataiilon de Chasseurs à pied.

Dans la première moitié de l'année 1912, il se trouve au Gabon pour l'exercice de son activité professionnelle (commerce). Après avoir terminé ses études de droit, il est avocat à Alès d'octobre 1912 à octobre 1913 puis à Paris jusqu'à la déclaration de guerre.

- Jean Gouy est le cousin de Frédéric Gouy.

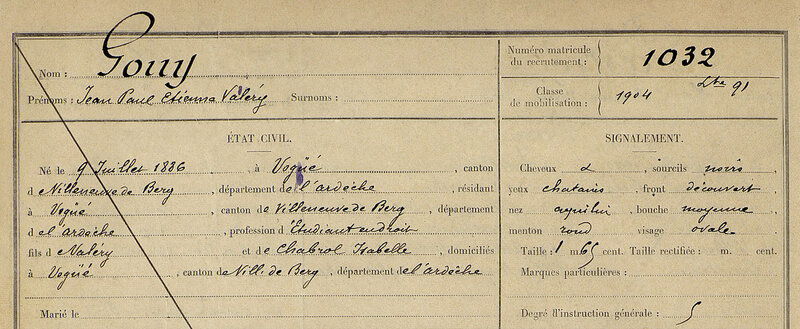

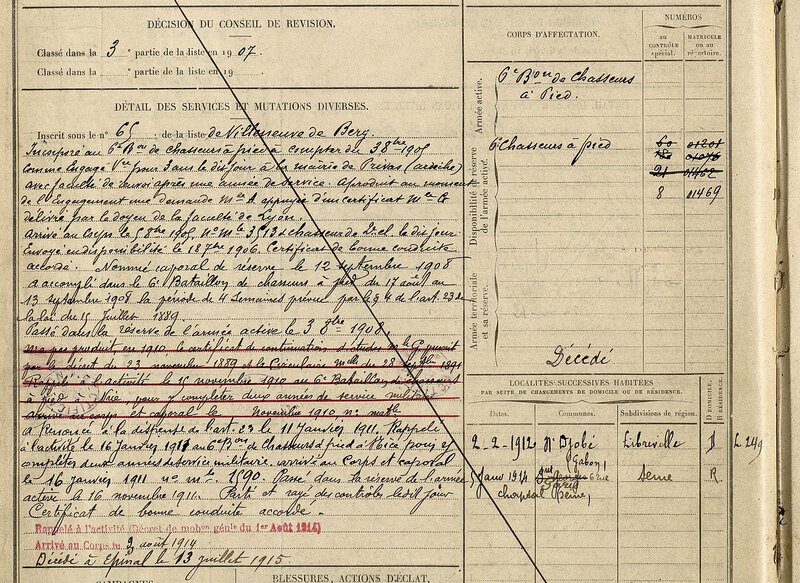

fiche matricule de Jean Gouy

fiche matricule de Jean Gouy, né le 9 juillet 1886

Frédéric et Jean Gouy

de Saint-Didier-sous-Aubenas et de Vogué

On peut réunir sous un même médaillon Frédéric et Jean Gouy. La parenté de leurs familles, la communauté prolongée de leurs vies, l’union de leurs morts dans le sacrifice à la patrie, autorisent cette simplification d’écriture.

Tous deux achevèrent au collège leurs études. Jean y passa depuis la classe de seconde, jusqu’à la fin de la philosophie, Frédéric son année de philosophie. Ils firent partie de cette pléiade d’élèves bien doués, laborieux, par qui l’Ardèche donna à Sainte-Marie une bonne part de renom.

Ils apportaient à l’esprit plus renfrogné, et, à certaines époques, plus terne de nos camarades lyonnais, roannais ou stéphanois, l’éclat parfois grandiloquent de leur petite patrie ensoleillée.

De ces demi-méridionaux, plusieurs répandaient autour d’eux, par leurs conversations et par leurs inventions écolières, quelque chose de la lueur rougeâtre et chaude des rochers qui bordent leurs rivières ; Jean Gouy était de ceux-là. D’autres ne se distinguaient de leurs camarades que par la trace plus profonde qu’avaient laissée en eux et la vie de famille, si resserrée parmi ces terriens et ces directeurs d’industries toutes locales, et la vie religieuse, plus consciente, plus intense, plus combative en raison des voisinages protestants et des luttes politiques. Frédéric Gouy appartenait à cette seconde catégorie.

Tous les documents que j’ai gardés de Jean tiennent entre un billet écrit au collège le 3 décembre 1902 et une lettre du 20 mai 1912 écrite à Collioura (Haut-Ogooué), adressés l’un et l’autre à son professeur de seconde. Il y a là environ 70 pages, plus 3 numéros d’un périodique de collège, l’Idée, dont la vie fut, par décision de l’autorité, brève et, par l’esprit généreux du fondateur, Jean Gouy, et des rédacteurs ses camarades, riche et même féconde. La lecture de ce périodique montre assez quelle fascination Jean avait su exercer sur ses condisciples et quel souffle animait la division des grands en 1902 et 1903 ; mais les lettres et billets révèlent mieux son âme.

Le billet du 3 décembre 1902 est une déclaration de principe, ou, du moins, de goûts littéraires et politiques. «J’ai un idéal, je vous le dirai». La lettre du 20 mai 1912 est un cri de douleur à la mort terrible de son frère Paul [1], un cri de repentir pour des erreurs d’appréciation : «J’étais de bonne foi et je ferai amende honorable».

Jean est tout entier et peint au vrai dans ces deux phrases, courtes et énergiques comme sa parole à qui l’accent du pays donnait un bouquet du cru. Il avait un idéal : il se voulait noble et grand, car il était ambitieux. Hauteur de vues, générosité, ardeur, il avait reçu ces précieuses qualités de sa famille. Ses lectures, «j’ai une frénésie de lectures», ses amitiés avaient développé, sans contradictions sérieuses, deux grands amours, le goût des lettres et le désir de l’action publique, et ses qualités naturelles d’imagination et de geste en faisaient un orateur.

Comme tout homme, il portait en lui l’humaine faiblesse qui conduit aux inconséquences, aux contradictions même. «Attaché fermement à toutes les traditions, je suis souvent hésitant, flottant». L’histoire de ces flottements est tout au long racontée dans une longue lettre qui est une confession, lucide et sincère, écrite de Collioura [2] où il mena, en 1911 et 1912, la vie remuante ou oisive suivant les saisons, de l’agent commercial d’une grande société africaine.

Cette lettre montre Jean aux diverses périodes, toutes tourmentées, qui séparent sa sortie du collège en 1905 de son départ pour le front en 1914.

Étudiant en droit, et en même temps rédacteur d’un journal lyonnais plus littéraire que sportif, puis à la recherche d’un place dans la presse parisienne, recherche au cours de laquelle il commença son expérience des hommes et fit la connaissance de celui dont l’esprit devait avoir une telle influence sur le sien, M. Charles Maurras ; mêlé à ce qu’il appelle l’aristocratie du régime, victime des traîtrises courantes, repris pour un an par la vie militaire, enfin décidé à liquider le passé pour assurer l’avenir, il choisit, pour un temps, la vie de commerçant, qui répugnait à ses goûts, sans dépasser sa capacité d’adaptation.

La mort en 1912, de son frère Paul, chef d’exploitation minière en Algérie, assassiné par des malfaiteurs, le bouleverse : «Lorsque surviennent certaines catastrophes par trop injustes ou imprévues, les liens que l’on croyait les plus faibles se resserrent avec une vigueur que l’on ne soupçonnait pas. Je suis encore tout meurtri et il est possible que je rentre bientôt en France».

Il y revint en effet en juin 1912. L’adieu qu’il avait cru définitif, à toutes les ambitions littéraires et à une carrière qu’il aimait malgré tout et pour laquelle il se sentait fait, le barreau, se changea en un au revoir. Il acheva ses études de droit et s’installa à Alais [Alès, auj.]. «Toujours le même, écrit son cousin Frédéric, vif, charmant, mais léger un peu plus que de raison, ce qui ne détonne pas trop dans le Midi ; il connaît déjà tout le monde à Alais, s’est faufilé dans tous les comités d’Action Française, et, ce qui vaut mieux, a l’air de s’intéresser à son métier et de le faire avec goût. J’ai bon espoir qu’avec sa facilité d’assimilation, il arrivera à une réussite satisfaisante».

Cet enthousiasme pour les idées de M. Maurras et de l’Action Française, que ne partageait à aucun degré sa famille [3], fut l’occasion de bien des discussions pour le ramener à des vues moins absolues et plus sûres que celles de ce groupement.

En 1914, il était à Paris, quinze jours seulement avant la mobilisation ; sa mère s’y trouvait auprès de lui :

- «Il était si fier de nous montrer sa modeste installation, un petit rez-de-chaussée de la rue Chaptal, où il était très content de ses débuts comme avocat. Je l’accompagnais souvent au Palais et lorsqu’il portait sa chronique judiciaire à Paris-Journal. Il était si fier de me faire visiter ce pauvre Paris où il se trouvait si bien dans son élément et où il espérait tant se faire une situation, comme nous l’a écrit son bâtonnier Me Henri Robert».

La mobilisation l’envoya dans un bataillon de Chasseurs alpins. Après avoir pris part aux combats d’Alsace, c’est au siège de Clézentaine [4] et sur le champ de bataille qu’il fut nommé sergent. Par les blessés revenus, on a su quel ascendant il exerçait sur les hommes de sa compagnie, se montrant toujours bon et plein de sollicitude pour eux. Par les temps de pluie et de neige, il voulait qu’il ne leur manquât rien pour les protéger du froid. Quelquefois il leur faisait porter quelques douceurs, du thé bien chaud ou quelques litres de vin.

Ceux qui sont revenus de sa compagnie ont raconté combien il les réconfortait et les encourageait toujours, leur disant : «Ayez bon courage, je vous assure que nous reverrons notre Ardèche». Les camarades du pays, tombés, hélas ! comme lui, écrivaient à leurs parents combien Gouy était bon pour eux et débrouillard, trouvait moyen de leur procurer un bon lit quand ils avaient une nuit de repos dans quelque village.

Le 13 juin 1915, Jean écrivait qu’ils allaient rejoindre le 6e Chasseurs et partaient à l’attaque, se confiant à la garde de Dieu. Le 6e avait pour mission de percer les lignes allemandes pendant les deux fameuses journées du Braunkopf. Les Allemands croyaient la position imprenable ; il fallut donner des tonnes de mitraille pour écraser cette véritable forteresse. Les deux artilleries dirigeaient un feu des plus violents sur le Braunkopf, et le 6e Chasseurs, qui avait pourtant assisté à bien des attaques, prétendait n’avoir jamais vu pareil déluge de mitraille. Nos braves soldats s’élancèrent comme des lions et la première tranchée fut enlevée.

C’est à ce moment que Jean fut blessé d’une balle à la tête.

L’abbé Lapierre, prêtre infirmier, qui avait été son condisciple au petit Séminaire d’Aubenas, vint aussitôt lui porter secours, mais Jean ne pouvant se faire comprendre - sa blessure à la tête lui avait provoqué du bégaiement - lui manifesta seulement par un signe de croix qu’il désirait l’absolution. Peu d’instants auparavant il avait été blessé plus légèrement et avait refusé de se laisser conduire au poste de secours. Évacué à Gérardmer, Jean fut trépané.

- «L’opération paraissait avoir réussi», nous écrit sa mère. «L’infirmier-major espérait le sauver. Mais à Épinal, où il fut bientôt envoyé, une seconde opération fut jugée nécessaire. Il succomba aux suites deux jours après mon arrivée. Il manifesta la plus vive émotion en me revoyant et pleura beaucoup, demandant aussi son père qui, absent de Vogüé, n’avait pas pu partir en même temps que moi et ne put le revoir vivant. J’ai eu la suprême consolation de passer avec mon pauvre enfant ces dernières heures, mais sans avoir compris toute la gravité de son état.

Il s’éteignit paisiblement dans mes bras, après avoir reçu les derniers sacrements et en baisant jusqu’au dernier moment mon Christ et ma médaille d’Enfant de Marie. Les pauvres blessés qui l’entouraient, et qu’on aurait dit être ses frères, me disaient combien ils enviaient sa douce mort dans les bras de sa mère.

Une lettre de son capitaine, trouvée à son chevet, m’apprenait qu’il avait été cité à l’ordre de la Division et qu’il avait été proposé pour le grade de sous-lieutenant et la Croix de guerre que nous avons reçue depuis lors. C’est le 13 juillet 1915 que nous l’avons perdu. Bien qu’on eût attendu l’arrivée de son père pour le mettre en bière, ses traits n’avaient subi aucune altération. Sa blessure seule laissait une trace rouge à travers le bandage de la tête. C’est au cimetière d’Épinal que nous l’avons accompagné, sentant bien que notre vie était brisée pour toujours».

1 - Paul Gouy (1888-1912), assassiné à El-Milia, province de Constantine en Algérie, le 9 février 1912.

2 - Collioura est au Gabon (Afrique équatoriale française).

3 - Cette affirmation du rédacteur de la notice est discutable. La campagne de souscription lancée par le journal L'Action française voit Mme Gouy verser 5 francs au motif suivant : «En souvenir de mon fils Jean Gouy, sergent de chasseurs mort pour la France et de son frère Paul Gouy, tous deux ardemment dévoués à leur chère Action Française et disciples enthousiastes de ses directeurs, dont ils considéraient la doctrine comme pouvant seule régénerer notre France bien aimée», L'Action Française, organe du nationalisme intégral, 3 février 1918.

4 - Clézentaine se trouve au nord des Vosges.

- * la partie de cette notice consacrée à Frédéric Gouy se trouve sur sa page.

Jean Gouy a été au petit séminaire d'Aubenas, avant Sainte-Marie

grand et petit séminiare d'Aubenas (hôpital pendant la guerre)

le séminaire d'Aubenas, ancien couvent des frères maristes

Jean Gouy, un avocat

Cette notice est extraite du livre de François Gibault, Le barreau de Paris dans la Grande Guerre, éd. Gallimard, 2016. Elle comporte une petite erreur de date : ce n'est pas le 13 août mais le 13 juillet 1915 que Jean Gouy fut mortellement blessé.

Le frère de Frédéric Gouy dont il est question à la 5e ligne s'appelait Georges, né le 28 juin 1893 à Vals-les-Bains et mort le 20 août 1914 à Dieuze (Lorraine), donc avant Frédéric (source : fiche "mort pour la France" et fiche matricule).

en 1912, Jean Gouy a vécu plusieurs mois à N'Djolé (Gabon)

N'Djolé (et non N'Djobé comme écrit sur la fiche matricule) en Afrique équatoriale française ;

c'est de là qu'il est remonté vers Collioura, dans la province de l'Ogooué-Ivindo

Jean Gouy est blessé au Braunkopf (Metzeral, Haut-Rhin)

Jean Gouy est blessé le 16 juin 1915 au combat du Braunkopf (fond de carte)

prise du Braunkopf (18 juin), photo l'Illustration du 10 juillet 1915 (source)

Jean Gouy est mort à l'hôpital d'Épinal, le 13 juillet 1915

Épinal, hôpital civil et militaire

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F41%2F96%2F215810%2F122805856_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F85%2F65%2F215810%2F121988626_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F97%2F96%2F215810%2F122070493_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F14%2F07%2F215810%2F121962231_o.jpg)